Béatrice CAUUET : L’exploitation de l’or dans l’Europe Antique (Hispania, Gallia, Dacia)

Archéologue, CNRS, Laboratoire TRACE UMR 5608, Université Toulouse 2, Jean-Jaurès.

Conférence LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE, juillet 2025, Association PALEO-ART.

- Titre de la conférence : L’exploitation de l’or dans l’Europe Antique (Hispania, Gallia, Dacia).

- Auteur : Béatrice CAUUET

- Lieu : à Saint-Girons, Ariège, France. Année 2025.

LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE :

- PODCAST Conférences : https://www.youtube.com/watch?v=I1XyWOxJJe4&list=PL-3DZ4zqLmQkA8tXB0Thj-7bNkUsldLjP&pp=gAQB

- Organisateurs : Claude MOUNE, Vivien LAÏLLE, Michel GALY.

- Facebook PALEO-ART : https://www.facebook.com/groups/1487090231477903/

Béatrice CAUUET

Archéologue, CNRS, Laboratoire TRACE UMR 5608, Université Toulouse 2, Jean-Jaurès.

Béatrice CAUUET (TRACE) :

Publications de Béatrice CAUUET :

Vidéo : L’exploitation de l’or dans l’Europe Antique (Hispania, Gallia, Dacia)

- Lien vers la vidéo ici : https://youtu.be/DhpBTM7Yyko

- PODCAST ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3DZ4zqLmQm6xeZQPLeKjAnxzAxYjh5l

- Chaîne YouTube ici : https://www.youtube.com/channel/UCME5hv02c0A-CeGRSqw03Bg/

TRANSCRIPTION :

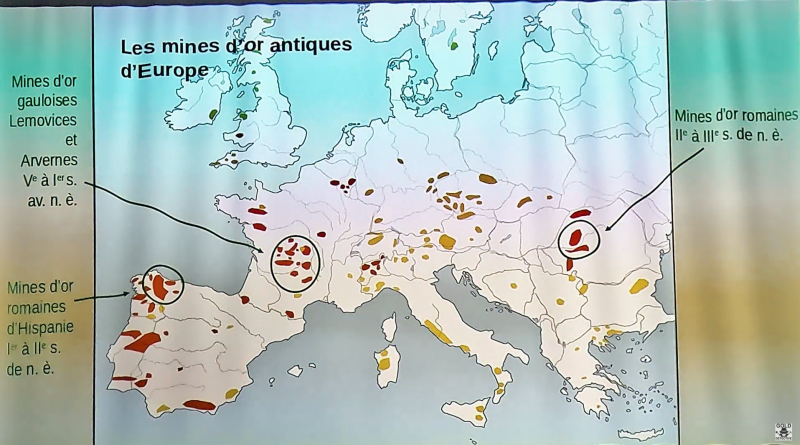

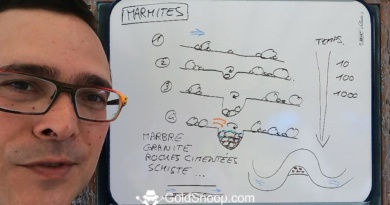

Bonjour à tous. Donc je vais vous assommer avec des techniques minières dans différentes régions d’Europe. En fait, j’ai travailler pendant 40 ans sur toute l’Europe à divers endroits et là j’ai choisi de vous montrer trois secteurs où j’ai le plus de résultats. Donc en Espagne, Hispania, en limousin en France donc en Galia et en Roumanie en Dacia. Donc je voulais que le titre soit l’Europe antique parce que je ne vais pas parler que des Romains, je vais parler aussi des Celtes. Donc on va parler des Celtes, on va parler des Romains et vous pourrez comparer les techniques minières sur l’or ces deux civilisations. Alors on y va. Vous retrouverez dans l’exposé ces photos. Donc je les commande pas là pour pas perdre de temps. Alors je fais ça. Donc voilà les secteurs qui vont être présenté. On va commencer par le nord-ouest de l’Espagne. Sur cette carte, toutes les zones colorées correspondent à des à des sites miniers. Voilà. Donc tous ceux qui sont en orange comportent des travaux anciens. Alors, préromain ou romain et tout ce qui est en jaune, ce sont des zones horrifères où on ne connaît pas de vieux travaux ou bien on a on les a pas cherché, hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d’autres secteurs. J’ai travaillé aussi ici, ici aussi, là aussi, mais bon, même dans les Pyrénées ici et là, vers Ax les termes, mais bon, on a qu’une heure donc je peux pas évoquer tout. Donc, on y va. Alors donc les trois secteurs, vous allez comprendre tout de suite qu’il y a deux types de mines. Des mines en roche traditionnel, on creuse la roche et des mines qui résultent de l’érosion naturelle de ces roches et qu’on appelle des mines en alluvion. Je vais expliquer après. Donc ici pour l’Hpie, on est donc au 1er 2e siècle de notre ère et on est dans des mines en alluvion. Bon, pour la plupart des gens, ça dit pas grand-chose, mais vous allez vite comprendre. Ici, tout le massif central, c’est-à-dire le limousin et l’Auvergne, c’est très très riche en ancienne mine d’époque gauloise, donc celtique. Et là, on va du 5e au 1er siècle avant notre ère. Et on finira sur des mines d’or, j’aurais dû ajouter d’or et d’argent romaines qui se trouvent ici en Roumanie, dans la Transylvanie et qui sont du 2e et du 3e siècle de notre ère. Donc on va baler du 5e avant au 3e après. On y va. Alors euh ouais. Alors c’est là que je vous explique les deux types de gisements. Alors sur ce schéma là, vous avez au départ des gisements en roche. Donc ce sont des fissures naturelles dans le socle à travers lesquels remontent des fluides hydrothermaux qui contiennent des paillettes métalliques dont l’or, pas seulement l’or, des sulfures, des oxydes, de l’argent. en petite quantité et euh quand ces fluides qui viennent des grandes profondeurs arrivent près de la surface, il c’est de la il cristallise et donne le quartz. Donc les philons dit hydrothermaux qui qu’on appelle donc des philons hydrothermaux à quartz sont ce qu’on appelle des gisements primaires et le l’or est piégé là-dedans avec diverses concentrations et les anciens recherchaient les concentrations riches bien sûr et c’est pour ça qu’ils ont créé des tas de petits travaux tout le long des filons parce que dans un même filon peut y avoir des zones riches ou des zones stériles ou pauvre. Donc lorsque c’est par l’érosion de l’encaissant, l’encaissant c’est toutes les roches autour. Le quartz étant le plus jeune dans la mise en place, tout le reste sud et petit à petit les filons de quartz arrivent à la surface, on dit à l’affleur donc pour les anciens, c’était facile de les voir ces filons de quartz parce qu’ils sont blancs, gris, clair, ils contrastent énormément avec l’encaissant qui est ocre marron et ils sont durs. Le quartz, c’est une roche dure. Donc et l’or, vous allez voir, bah vous le voyez ici dans les zones riches, on voit l’or à l’œil nu dans le quartz. Donc les anciens, vous allez voir depuis l’âge du bronze ont trouvé ces roches particulières avec des concentrations dans certaines régions. Euh en France donc vous avez le tout le massif central limousin auvergne enfin l’ouest de l’Auvergne mais l’ensemble du limousin. On va parler surtout du limousin. Vous en avez aussi dans les pays de la Loire au sud de la Mayenne avec un petit peu sur la Bretagne et il y en a des petits gisements qui sont en Ariège au-dessus d’Axlet terme. Si vous connaissez le col du Choua, mais si vous allez vous promener là l’été parce que l’hiver c’est enneigé normalement, vous allez voir des petites excavations et même vous allez voir l’entrée d’une petite galerie de mine. On a fouillé ça et là j’explique à la fin pourquoi. C’est de l’époque romaine mais très tardive la fin de l’époque romaine. Donc le principe l’érosion parce que l’érosion elle est permanente sur le sol elle emporte petit à petit des fragments de quartz. Pas seulement le quartz mais aussi les roches autour. Ça descend dans les reliefs, ça fait des colluvions sur les pentes, ça fait des alluvions plus bas et ça fait des sédiments fluviatil. Alors donc il y a un peu d’or qui se balade partout. L’eau bien sûr aide à concentrer, naturellement concentre. Donc nos orpailleurs de l’Ariège et ben ils travaillent là et il recherchent dans les zones sinueuses des cours d’eau des endroits où le les sédiments qui sont chariés se piègent. Et dans ces endroits où les sédiments se piègent, il y a des phénomènes de concentration. Bon, l’or, c’est un métal très dense, très lourd, un des plus lourds. Donc même en petit fragment, quand il est transporté dans l’eau, il est transporté dans les produits fond. Donc c’est comme ça qu’il se concentre. C’està-dire s’il y a un obstacle, une courbe ou une grosse roche, il va se piéger dans cet endroit-là. Donc c’est comme ça que les anciens ont dû trouver l’or. À mon avis, ils l’ont d’abord trouvé dans la roche parce que quand les gisements sont riches, on peut le voir des en cassant le caillou. Donc l’or transporté par l’érosion, il est dégagé petit à petit de sa gangue. On parle de gang du quartz et il se retrouve en petite miette, en petit grain. C’est les paillettes, hein, c’est les quand on a de la chance, c’est les pépites. Il faut savoir que ces petites paillettes, il y a des phénomènes d’oxydation qui font qu’elles se se collent entre elles et qu’elles peuvent créer des des pépites. Donc voilà leur en roche, voilà leur en alvion. Alors maintenant les anciens. Alors on a ici une photo d’une mine moderne. Alors aujourd’hui on attaque en carrière énorme avec des grands gradins. C’est une une mine bon qui a fermé dans les années le début des années 2000. Et on voit ici toute la partie blanc gris, c’est le le filon de quartz. Vous voyez qui peut être très puissant. On dit la puissance c’est la largeur et les roches encaissantes et on voit que le filon est incliné. Et si on regarde bien ici, on voit des espèces de cavité plus ou moins comblé, ben ce sont des travaux gaulois. On voit qu’ils ont commencé près de la surface et ils ont continué, on verra après, en souterrain. Donc voilà pour les minoches, vous avez deux schémas ici qui vous expliquent. Donc à la fleurement, ils ont trouvé les les quartz. Ils ont commencé dès le 5e. Je dis dès le 5e parce que en tant qu’archéologue, on est très près des dates. On s’avance pas. Si on dit le 5e, c’est du certain. C’est-à-dire qu’on a de quoi dater, des céramiques, tout ce qu’il faut. En fait, vous allez voir qu’il y a plus anciens, mais pour le moment, on n’ pas trouvé de vieux travaux complets avec les vestiges très ancien dedans. Parce que le problème des mines, c’est que tout le monde revient génération après génération taillé dans le gisement. Donc, ils reprennent les vieux travaux, du coup, ils mélangent les déblés et on a un instantané que de la fin de l’exploitation. Donc notre travail d’archéologue, c’est de trouver tous les niveaux et comprendre quand ça commence et quand ça finit. Donc on voit qu’ils attaquent le filon. Alors faut savoir qu’il y a un filon principal mais il y a des petits filons secondaires. Donc au départ ils savent pas trop. Donc ils suivent tout ce qui apparaît. Et quand le filon se perd, ils abandonnent. Voilà. Mais quand le filon est riche comme ici, alors il le décaisse en entier. Et ces filons, c’est des lignes comme ça. Donc on peut ouvrir des fosses tout du long. Donc quand on étudie ces min, on appelle ça des minières ou des arières en limousin. Quand on les suit, on voit qu’elles s’alignent. L’alignement vous donne le sens du filon. Donc voilà, ils font ça. On voit qu’ici alors ça c’est la période dite ancienne entre le 5e et le 3e siècle avant. ancienne parce qu’à partir du milieu du 3e, il y a certaines avancées techniques d’un coup, je vous montrerai au cours l’exposé. Donc à partir de du milieu du 3e et surtout le second et le 1er siècle avant notre ère jusqu’à la fin, jusqu’à la conquête romaine, ils ouvrent de très grandes mines, on va les voir après. Ils recherchent par des travaux souterrains adjacents la largeur de la puissance du filon et il continue en profondeur. Et en limousin, on connaît des travaux souterrains jusqu’à mo 40 m de profondeur. On est à l’époque gauloise, il y a pas de technique romaine là. Ce qui leurevent comme technique de tradition, c’est plutôt les Grecs, pas les Romains. Donc voilà, on trouve tout ça et vous allez voir qu’il y a des galeries. Bon, ça déforme un peu la à cause du de l’écran, mais ici c’est une galerie rectiligne qui est en pente vers l’extérieur et qui sert à drainer la mine. Donc, on fait du pompage et on descend et on consolide les terrains, on fait du boisage. Et on a cette chance que le en limousin, c’est humide donc il y a toujours de l’eau qui remonte des profondeurs. Le niveau de la nappe parfois, il est à 4 m de profondeur seulement ou 8 m. Donc quand les anciens ont abandonné leur mines à la fin du premier, les déblés, on les a pas dessiné là, mais ils amassent les déblés au bord et petit à petit, bon la pluie, les poubelles de tout le monde sont venus colmater le fond des fausses et du coup l’eau est remontée naturellement puisque on la draîne plus, on la pompe plus et tous les boisages se sont conservés en milieu humide. C’est pour ça qu’on a des super datations. Donc voilà, mine moderne. On va passer à l’alluvion. Alors le système des mine en alluvion, c’est pas alors là rien à faire avec les mines en roche. On creuse pas la terre comme ça pour la creuser. On a compris que ce sont des sables, des graviers, des argiles et qu’à l’intérieur il y a des paillettes d’or. Mais par rapport aux teneurs ici les teneurs sont très faibles dans l’alluvionnaire. C’est beaucoup plus dispersé. Là, on peut avoir en moyenne 20 g d’orlatonne jusqu’à 100 g parfois par endroit. Là, si on est à 6 g, on est content. Donc l’intérêt de exploiter ces gisements là, c’est d’utiliser l’eau pour faire ce que fait la rivière, c’est-à-dire laver laver les argiles et récupérer un concentré à la fin. Donc vous avez ici un exemple d’une mine en aluvion romaine qu’on va voir après. Et vous voyez tout ce que vous voyez de rouge là, ce sont des dépôts aluvo, des bandes d’aluvion anciens. Et ça c’est ce que la mine a laissé quand ils ont arrêté de travailler. On va le détailler après. Alors ce schéma l’explique. On a fait ce genre d’exploitation en Californie au 19e début 20e dans le même type de gissement pour prendre l’or. Et comme on était à des des moments où on pouvait avoir des pompes du matériel technique qu’on avait pas à l’époque en Californie, ben on mettait les pompes dans la rivière et on jetait des jets sur les parois pour laver, emporter l’argile. Les anciens, ils ont fait autrement. Ils sont dit il nous faut de l’eau au-dessus des zones qu’on veut laver. Donc ils sont allés chercher aux sources, ils ont fait des petits barrages, ils ont taillé des canaux partout, ils ont fait des bassins relais pour régler le débit d’eau et avoir toujours des stocks d’eau au-dessus. Et ensuite, ils se sont mis à jardiner dans l’alluvion. Je dis ça comme ça, à creuser d’abord des tranchées puis en rejoignant les tranchées à obtenir des circus. Et dans cette partie-là, ils ne font qu’emporter l’alluvion. laver pour mettre l’or en mouvement dans l’eau, l’or qui se bat dans l’avion. Donc tous ces travaux, vous allez voir après, se termine par un seul goulet et c’est là qu’on piège l’or à la sortie et au-delà vous avez les les déblés qui se qui sont rejetés. On appelle ça un sluis. Donc c’est expliqué là. Ah, c’est le canau, les bassins, les chantiers, le la zone du Sluisse et les pendages au-delà. Alors, on commence donc par un endroit où j’ai travaillé il y a très longtemps puisque j’ai fait ma thèse de 3e cycle là et toute cette bon, l’Espagne c’est très très riche en or, encore plus que nous, en roche et en avion. Et là, il y a un ensemble qui est dans le Léon et dans les Asturies où il y a à la fois ici des mines en roches un peu comme celle du limousin mais qui ne sont pas étudié encore et pas datés. Et ici des grands travaux connus depuis l’époque de Claude Domg et je fais ma thèse là et puis les Espagnols ont repris derrière qui sont dites toutes romaines. Bon certaines sont romaines, d’autres ne sont pas encore datées et il faudrait les étudier. Donc ici c’est la zone où j’avais fait mes recherches. Vous voyez que chaque grande ensemble miniée reliée par des canaux. C’est tous les canaux qu’il fallait rechercher pour expliquer comment ça fonctionne. Euh d’autres canaux ici. Voilà. On va voir des exemples de ces mines. Alors, il y a des petits travaux et des travaux plus grands. Ici, c’est des petits chantiers, donc des grandes saignées et aussi des fonds de vallon qui sont retaillés sur les bords. Donc là, on a sorti un peu de matière et on voit des canaux encore qui circulent là qui avaient parce qu’il y en a tout le long du versant qui ont permis de laver les l’alluvion dans ces tranchées. On voit ici un ensemble beaucoup plus grand, c’est un chantier cirque. Alors, la grosse différence entre ces mines là et les mines en roche, c’est que il y a assez peu de comblement dedans. Par contre, sur les bords, il y a pas de déblé mais il y a des amas de galets parce que dans ces alluvions, on trouve beaucoup de galets et les galets, il faut les sortir parce que sinon l’or ne va pas se libérer et va se piéger derrière tous les galets. Donc du coup, ils amassent des grandes quantités de galets, on en verra d’autres. Et quand on arrive donc sur une mine abandonnée, et bien on a le dernier cirque là, c’est énorme. Ici, c’est moins grand. Et on a les vestiges des derniers bassins qui ont permis de laver. Alors pour ce qui est des canaux, je sais pas si vous voyez mais il y a encore les tracés qui sortent là. Là c’est un ensemble de de canaux qui vont à une des grandes mines qui s’appelle la laosa. Quand ils passent en roche, on les suit très bien. Sur les versant, c’est plus compliqué. Ils peuvent passer aussi en tunnel. Donc vous allez voir qu’il y a une mine exceptionnelle que je vous conseille d’aller voir un jour qu’on verra après. Alors ici c’est la mine de Caoussau, donc toujours dans la région du Bierzo qui est une partie la partie nord-ouest de la région du Léon en Espagne. Et voyez les aceducs, on dit les aceduc, les canaux arrivent depuis les montagnes et on a fait des tranchées parallèles et on les a agrandis ici. Voyez ici, c’est la zone du c’est là qu’on piège l’or et au-delà on a tous les déblés qui sont rejetés. Donc c’est ce que ce qui est reproduit ici dans ce schéma. Alors ce qui est exceptionnel avec le nord-ouest de l’Espagne qu’on a des auteurs anciens qui en ont parlé. C’est pour ça qu’on dit qu’elles sont romaines. Le plus célèbre étant pline pline l’ancien. Si ça vous intéresse, vous prenez la référence. Vous avez l’histoire naturelle. On trouve ça dans toutes les bonnes bibliothèques ou librairies et vous allez du paragraphe 74 à 77 et Plà et il était totalement épaté. Il faut savoir que Plin donc c’était au 1er siècle de notre ère était procurateur des mines entre autres de cette région. Donc il était au courant. Il a même peut-être été voir les gens travailler, on ne sait pas. Donc c’est sûr que il décrit une technique très particulière qui est propre romain, qu’on a jamais trouvé ailleurs dans le monde romain pour le moment qui s’appelle la ruina monum. Bon, on peut comprendre, c’est ruiner la montagne. Donc voilà, on a ruiné la montagne. Le site le plus extraordinaire qui est classé UNESCO, c’est la mine de l’asmédouas. C’est dans cette région. Tout ça c’est le travail des hommes du lavage intensif pour l’or. Alors comment fonctionne la ruine à Montum ? Ça c’est la mine que j’ai moi j’ai pas étudié celle-là, c’est Claude Dom qui l’a étudié. Moi j’ai étudié entre autres celle de la Tosa qui est pas mal aussi. Comment on sait qu’ils ont fait de la ruine à Monti ? Alors le principe c’est ça. Au bout d’un moment ils ont des falaises de 40 m de haut, 60 m de haut à démonter et à laver. Et du coup, ils sont dit qu’il faut aller plus vite et ils ont créé une sorte de gruyère dans la masse aluviale. Ils ont fait des puits reliés par des galeries et à force de miner la surface, ça s’éboule tout seul, voire on aide en faisant des lâchés d’eau par les cavités qu’on a créé. Dans le texte de Plin qui est très savoureux, mais on a pas le temps de le regarder, il est dit qu’il y a quelqu’un en haut avec une corne et s’il entend des bruit de la terre, il souffle pour que tout le monde sorte. Bon, ceux qui courent assez vite peuvent sortir. Donc, on fait un premier cirque, puis on en col un autre à côté et ainsi de suite. Et à la fin, on crée ce paysage tellement fou et il reste dans les falaises les fonds de galerie qui sont la preuve qu’on a utilisé la ruine à Montiu. Et on a ça que dans 3 4000 4 5000, ça dépend. L’étude est pas finie. Pourquoi on a ces ces pains de sucre ? Vous rendez pas compte de l’échelle, mais c’est énorme ça. Énorme. Il y a un immense bassin derrière qui est grand comme un parking de supermarché où viennent les bus parce que on visite, il y a un petit musée sur place et tout à l’asmédouas. C’est qu’en fait dans ce secteur, ils avaient deux niveaux de d’alluvion et la partie somitale était assez stérile et la partie riche était en bas. Donc ils l’ont pris dans la pente. Au début ils étaient dans le riche puis ils ont vu que le riche passait sous du stérile et ils se sont attelés à essayer de se débarrasser des secteurs plus pauvres. Puis finalement ils ont abandonné semble-t-il. Ici par contre ils ont trouvé de quoi continuer. On voit ici, ici et ici les restes de bassin qui ont servi à faire tout ça. Voilà la le plan de cette mine de laitos pour comprendre. Voilà, les bassins sont à l’arrière, les aceduc sont derrière et tout ça a été décaissé et ça a bouché le fond de la vallée au point que la rivière, le ribia a dû retailler son lit dans les dépôts issus des mines à l’asmédoua. Ça a carrément créé un barrage et il y a un lac artificiel aujourd’hui qui est dû au travail des Romains. Non, juste en passant. Donc on n pas vraiment daté les mines comme moi j’essaie de les dater mais on a le texte de PL et tout le monde dit que tout est romain. Moi je ne suis pas si sûr. Ici on a des grands cirques. Bon c’est tout tout ça là les grands déblé qui sont là. Mais si on regarde sur les pentes là et de l’autre côté là-bas, on a toutes sortes de petits travaux et qui sont très intenses ici. Ce qui montre qu’ici c’était riche. C’est pour ça qu’on a fait la rune avantium ici. Ça c’est pas daté. Ça ça recoupe toute cette zone parce qu’à partir du moment où on prend l’eau que pour ici bah il y a plus d’eau pour là. Donc, on travaille plus ces secteurs. Alors, il faudrait les dater. Il y a des moyens de le faire mais je l’expliquerai si vous avez des questions. Alors, ici, juste à titre de comparaison, à ce jour, on connaît deux régions euh où on a des travaux supposés d’époque, enfin, c’est pas Oui, on peut dire qu’ils sont préromains. Il y en a au Pays-Basque, je l’ai pas montré parce que ça serait trop long. Au Pays-Basque, on a un texte de Strabon, le géographe Strabon. Et Strabon, il a vécu au 1er siècle avant, mais il s’est beaucoup servi d’un auteur plus ancien que lui qui s’appelle Posidonios. Et Posidonios s’est promené dans le sud de la Gaulle et il a parlé de certains aquitins qu’on a qu’on appelle les Tarbellis. D’où vient le nom de Tarb ? En fait, les Tarbellis occupent le Pays-Basque, le Pays-Basque nord, le nôtre. Et il dit que les Tarbellis lavent les alluvions pour sortir des grandes lames d’or. Bon, les lames d’or, faut voir. En tout cas, il dit qu’il lave l’or et il dit ça au 2e siècle avant. Donc Strabon le reprend. Ça veut pas dire qu’à l’époque de Strabon, on continue à le faire, mais on le faisait en tout cas à l’époque de Posillonios. Vous avez d’autres exemples. Donc dans un petit secteur de la Dordogne, au nord-est de la Dordogne sur la commune de Jumiac le Grand pour ceux qui connaîtraient. Sur la commune de Jumiac et le Grand, on a les deux types de mines. On a des grandes mines en roche, la fin de la zone et on a toute l’alluvion qui est sortie de ces gisements en roche et on a des petits travaux en alluvion. Et là, on a au milieu deux nécropoles de l’âge du fer, c’est les triangles noirs et toute une zone à céramique qui sont du deuxième âge du fer. Donc là, on est dans un contexte qui est complètement gaulois. Alors voilà ce que ça donne. C’est pas aussi spectaculaire qu’en Espagne, mais on voit qu’il y a des dépôts aluvos et c’est le même système de lavage que celui que j’ai décrit. Bon, maintenant, on attaque le limousin, on attaque les grands travaux de toute le limousin. Il y en a dans les trois département. Alors, pour vous donner une idée des choses, il y a ici le limousin. Toutes ces patates oranges là, ce sont des districts avec des complexes miniers. On peut parler, c’est pas une mine parce que c’est plusieurs mines. C’est des ensembles qu’on a essayé de regrouper géographiquement. Ça peut aller d’une seule grande fosse à 10 12 fosses regroupées sur les filons. Donc on est dans le quartz sorifère. Vous voyez le quartz ici ? C’est un échantillon à 90 g d’or tonne. C’est il y en a partout, hein. Donc vous avez compris que c’est beaucoup plus compliqué que de laver la terre pour récupérer l’or. Là il faut déjà sortir l’or de la roche. Donc on va voir comment ils ont fait. Alors donc moi, j’ai inventorié tout ça pendant plus de 20 ans et euh vous allez voir qu’on les voix sémines parce que ça fait des dépressions particulières dans le paysage. Elles sont presque toujours dans des bois abandonnés. Et à ce jour, j’ai plus de 270 mines complexes minier qui regroupe plus de 1100 excavations, sans fosse. Donc par contre les mines en aluviante qu’on vient juste de voir, elles sont juste là sur Jumia Grand qui est une très grande commune et là on en est qu’à une trentaine et pour le moment on en connaît pas d’autres mais bon fa chercher. On a des un opidome ici, des petits lieux d’habitat qu’on a trouvé en prospection aérienne et quelques nécropoles de l’âge du fer repéré. Tous les points jaunes sont des complexes miniers avec plusieurs fosses. Alors, le type de gisement, on l’a déjà vu, gisement hydrothermau qui se présente en philon ou bon, je veux pas vous assommer avec la géologie, mais il y a aussi les brèches et les stocks verc. Ça c’est un stock verc, c’està-dire c’est pas une masse compacte de quartz, c’est filoché dans l’encaissant. Et le minerai donc c’est un quartz, on dit or natif par c’est déjà du métal, on le voit. Et de l’or cet or est associé à des sulfures stibines, galène, arcénopiriérique, c’est-à-dire des sulfures de plomb. C’est de là que vient aussi l’argent. Il y a de l’étein et il y a de l’arsenique. Et alors les modernes quand ils recherchent ces filons ben dès qu’ils trouvent de l’arsenique dans les les quartz, ils pensent alors parce qu’ils sont souvent associés. Alors comment ça marche ? Voyez les mines ça c’est une petite 6 m par 15 2 m de profondeur. On ne l’a pas creusé. Elle est dans l’état où le passé nous l’a livré. Ici c’est un grand ensemble. Vous avez une route ici. Vous voyez la taille par rapport à la route. Et vous êtes ici dans une autre mine qu’on va voir en détail parce qu’on l’a fouillé. Et vous voyez, vous avez une personne ici, ça vous donne l’échelle. C’est-à-dire que vous êtes à 8 10 m de profondeur depuis la surface. Et dans ces mines là, vous avez tous les déblé qui sont en couronne autour. Et là-dedans, c’est assez stérile. Ils ont pris l’essentiel puisqu’ils sortent le filon. Et vous voyez quand ils creusent comme ça, ils sont obligés de prendre aussi du terrain stérile. C’est lui qui amasse au bord hein. C’est ça. Donc les mines en alivion n’ont que des amas de galet et les mines en roche ont énormément de déblé autour. Donc toujours on l’a vu ça. Donc c’est la première période, on arrive, on voit du quartz encaissant dans lequel on peut voir des grains d’or. Ensuite, on attaque pour les preuves archéologiques qu’on a les plus anciennes avec les structures, il faut que ce soit cohérent. C’est 5e avant jusqu’à milieu 3e. C’est petits travaux, ils ne vont pas trop en souterrain, ils vont à 10 m de profondeur, pas plus. Ensuite, là où c’est riche, il se concentre. C’est une activité qui s’est perpétuée de génération en génération pendant 5 siècles. Il y a aucun texte ancien qui en parle, aucun auteur. Il n’y a que l’archéologie qui l’a révélé. D’ailleurs, on disait depuis le 19e siècle que toutes ces fausses qu’on voyait partout, elles étaient romaines. Forcément, dès que c’est grand, c’est romain. Raté, c’est gaulois. Donc là, ils ont attaqué en grand. Alors, attaquer en grand, c’est des fausses qui peuvent faire presque 1 km de long, qui peuvent faire alors des fois ça fait que 200 m, 300 m, mais elles sont étirées sur plusieurs kilomètres et vous avez la partie souterraine que vous ne voyez pas sans faire des fouilles parce que c’est comblé. Et donc, j’ai expliqué des petites recherches sur les côtés. tout le terrain stérile encaissant est rabattu sur le bord et du coup les travaux plus anciens sont comblés et on a eu la chance de trouver un site qui était au marge d’un gisement très riche et où tous les petits travaux plus anciens ont été abandonnés très tôt du coup on les a retrouvé sinon les derniers je vous ai expliqué que dans une mine on travaille on retravaille donc à partir du milieu du 3e siècle et bien 30 40 m de profondeur en général 8 10 m en surface et assez vite quand ils creusent. Alors, ils font un peu comme les modernes. Enfin, les modernes font comme eux, c’est-à-dire ils descendent en gradin. Ça veut dire que plus vous voulez descendre à ciel ouvert, plus vous devez ouvrir dans le terrain stérile. Donc c’est du boulot, il faut sortir les déblés, les amasser et à un moment, vous arrivez dans vers 8 10 m de profondeur, vous arrivez dans de la roche plus dure, plus saine. Du coup, ça tient et on peut faire du souterrain. Et et si les filons sont verticaux ou inclinés, il va falloir boiser pour pas prendre le toit sur la tête parce que ça s’appelle le mur du filon. C’est la partie solide et ça c’est suspendu, c’est le toit et si on le consolide pas, on le prend sur la tête. Donc il faut mettre des poutres. Et quand tout ça est abandonné, je disais au début, ça se remplit de déblé mais les cavités sont tellement profondes comme vous voyez ici que c’est très évident encore en surface. Donc ça c’est une mine s’appelle Laurier et ça c’est les fouillou et on va la voir en détail. Alors juste un mot sur nos techniques pour les repérer. Il y a les anciens auteurs qui en parlent. Il savent pas trop ce que c’est mais au moins ils disent où ça se trouve. Et vous voyez la taille défaut ça c’est le chemin de fer. Ça c’est une route. C’est quand même de très grands travaux. Alors, au début, je n’avais pour me repérer en prospection aérienne que des photos aériennes qu’on regardait en stéréoscopie avec ce genre d’appareil pour voir en perspective. Et vous voyez ici un ensemble de fauses que je connaissais bien par ailleurs sur le terrain. Et puis Génial, elle est arrivé ce qu’on appelle le lit d’Ard, light detection and ranging, c’est un système contre un balle en avion ou contre unbal en hélico ou en drone maintenant. et qui scanne en quelque sorte le sol. Bon, je vous la fais brève parce qu’on a pas le temps mais voilà ce que ça donne. Ça c’est la photo aérienne encore faite en hiver, fin de l’hiver et à 10000 m, c’est-à-dire à basse altitude ou 10000è. Et ici, c’est la même chose mais sortie du lidar. Donc vous voyez un peu la qualité des excavations. Le lidar c’est une technique donc qui est là depuis 15 20 les archéologues s’en servent depuis 15 ans à peu près. Ici on est en Auvergne et on voit plein de petits travaux qui sont des lavages en alluvion et qu’on voit parfaitement. On peut voir ils ont pris l’eau par là, ils ont lavé par là. Donc ici on est dans des mines en roches là des mines en alévion. Donc le ladar, c’est un système où vous envoyez des impulsions lumineuses en balayant au la trajet c’est comme ça puis vous pouvez aussi faire ça et vous êtes en gros toujours la même altitude et cette pluie de de signaux lumineux qui partent vers le sol c’est comme une une poire de douche, il y en a plein. Plus on paye cher, plus ils vous font de gouttes dans la dans le la poire parce que après c’est une histoire de à combien de de centimètres carrés vous avez des détails et donc l’appareil enregistre l’écho, c’est-à-dire le renvoi du signal lumineux et on comprend que si le signal tombe ici et un autre ici, il sera différent. Donc il y a des calculs euh numériques qui vous renvoient ça en image. Donc c’est des milliers de petits points lumineux et quand on les les met tous ensemble avec des traitements et tout ça, on obtient ce qu’on appelle un modèle numérique de thérapie et c’est avec ça maintenant qu’on travaille. Alors, on attaque les découvertes archéologiques en limousin. Alors, j’ai dit qu’on avait des vestiges dans les mines qui étaient plus ancien que l’époque des gaulois. Alors, par exemple au fouillou, la mine, on voyait une personne qui marchait au fond. On a trouvé dans une petite fosse du 3e siècle, c’est-à-dire reprise déjà au 3e siècle, du mobilier de l’âge du bronze, un maillet en pierre. Ah, c’est comme les toms faut le mancher. Et puis des céramiques, alors on est entre 1400 1300 avant notre ère, ils étaient déjà sur les mines. Ensuite, on a trouvé dans une autre petite mine au Chazal en Corè, commune de Saint-Clément. Alors là, on est en train de fouiller la petite mine. On l’envoie en plan ici. Bon, comme on court toujours après les moyens pour faire nos fouilles, on limite au quart. On a trouvé des céramiques de quoi dater. Donc elle est du 3e 2e siècle avant notre ère. Et là sur un niveau de sol, on a trouvé un petit poids décoré en bronze. On a cherché cherché à le comparer. C’est un poids qui vient de Syrie qui vient de type d’ungarite. Et comment on a trouvé ça ? C’est ce qu’ils appellent les chequels syriens. il fait que 1,8 g et il y en a des plus gros et le plus petit est réservé pour peser l’or les métaux précieux. Donc on a trouvé ça qui vient euh de si loin et euh on peut le comparer avec des des sites d’habitat au Portugal où il y en a beaucoup qui ont été trouvés dans une épave extraordinaire. Vous pouvez regarder sur internet qui s’appelleou. C’est un un bateau marchand de l’âge du bronze qui a coulé un peu au large de la Turquie et dedans, il y avait tout ce qui trimballait à travers la partie orientale de l’Europe et différents types de poids, des poids en bronze, des poids en pierre, en céramique pour peser toutes sortes de choses. Voilà. Donc nous, on voit une avancée euh de de ces commerçants qui venaient euh de cette région si lointaine euh et qui euh en tout cas, s’y sont pas arrivés jusqu’en Limousin, les les L lesmovices comme on les appelle euh enfin c’était avant les Lmovic ont copié un poids typique en en poids et en type de cette époque. Alors maintenant, on attaque le 3e le 5e du 5e au milieu début milieu du 3e siècle avant. Alors voyez, on a trouvé des petites fosses en prospection aérienne parce que il y a eu une reprise de l’or dans des mines souterraines et de surface entre 1984 et 2000 par une société qui s’appelait la société des mines du Bournet. Et ces gens-là à partir de 1988 ont arrêté enfin ils ont continué en parallèle le souterrain mais ils ont surtout ouvert des grandes carrières comme celles que vous avez vu couper au début et à partir du moment où ils sont arrivés là on leur a sauté dessus pour faire de l’archéologie préventive c’est-à-dire des fouilles de sauvetage. Sachant que eux ils cassent tout. Donc une fois qu’ils sont passés, on peut plus rien vous montrer. Donc ici, on avait fait décaper ce secteur. On est tombé sur des ensembles de fosse alignée et qu’on a daté par la céramique. Tout ce que vous voyez, elles étaient comblées avec des niveaux du charbon, des céramiques et des éléments qui montrent qu’on traiter l’or sur place. Donc on a fait faire une grande exposition il y a des années et on a maqueté fait maquetter le site et voilà, vous retrouvez ici là c’est en cours de fouille là. Euh voilà les grandes fausses qui sont là, les plus petites et on a même trouvé une zone de village, ils habitaient sur place. Quand on dit sur le carreau de la mine, ça veut dire euh à 20 m des trous. Voilà. Et on s’est aperçu qu’entre les mines là et bien il y avait des structures. On a trouvé des petits bassins reliés à des petits canaux et on a pensé que ça servait à concentrer l’or une fois qu’on l’avait mis en poudre. parce qu’on a trouvé aussi des concentrations de meul à cette époque c’est la meule va et vient vous allez voir des photos et les petites zones de foyer ainsi de suite. Donc on a le sentiment que la mine est très gardée, que tout se tient et qu’on ne déplace pas le minerai. On le traite sur place. On a trouvé des creusés avec de l’or dedans. Donc on va jusqu’à produire un lingot. On est entre le 5e et 3e siècle de notre ère. Voyez un ce complexe dit de cro galé. C’est le cour d’eau s’appelle galé. Cro c’est pour les trous justement en occident. Vous voyez les ça là c’est ça c’est petit à l’échelle. Ça c’est les très grandes faoses qui sont tombées sur la zone riche et qui sont depuis le 2e 1er siècle avant. Eux oui c’est ça. D’accord. Vous voyez la taille ça rien à voir. On avance. Voilà. Par contre, le deuxième exemple qui est se trouve sur la commune de Jumiac, le grand toujours nord-est d’ordogne qui s’appelle le site des fouillou. Et là, alors on passe à autre chose. On avait donc vous avez une échelle ici 40 m, vous avez un ensemble sur 100 m de long là où il y avait cinq fosses, ils sont pas toutes et même une fausse tangentielle qui a permis de drainer. On a trouvé des galeries de drainage, allez les voir après, qui permettaient d’évacuer l’eau qui remontait des profondeurs et on a pu fouiller parce qu’on était talonné par la société minière qui a entièrement détruit tout le site puisque eux ils ouvrent une carrière énorme de 60 m de profondeur. Et sur les côtés, on a trouvé une construction enfin le plan en creux d’une construction en terrain en bois et tout un ensemble d’ateliers de traitement du minerai, c’est-à-dire pour le broyer, le concasser et ensuite le concentrer à l’eau. Donc on a pu fouiller dans les parties souterraines que ce qui est en noir ici. Vous voyez, vous comprenez ? On descend dans les fausses et au fond ça se piège et c’est là qu’on descend souterrain. Alors voilà les parties souterraine en cours de fouille. C’est le haut des chantiers avec les petites galeries adjacentes de recherche, des petits chantiers de recherche adjac et on voit ici les trous alignés qui permettent de tenir les boisages. On va les voir après les boisages. Alors, on n pas trouvé d’outils, sauf sur une mine qui a été visitée dans les années 20 300. On a seulement un cliché que nous a fourni le musée Albercan Boulogne Biantouen d’une diapo couleur des années 20 30 qui montre une sorte de massette. Alors on imagine que on se sert de ça et d’un sorte de pic en table dessus. C’est euh on appelle ça une, j’ai oublié le nom, ça va revenir. Et ça laisse des traces, soit des piques directement, soit avec la macette sur une sorte de fer qui permet de sortir la roche. Ça c’est les parois telles qu’on les a dégagé. Il y a une autre technique quand la roche est très dure et qu’on n’est pas loin de la surface, c’est de faire des grands bûchers et de faire ce qu’on appelle la battage par le feu ou l’abattage au feu. On brûle la roche et la chaleur fait éclater la roche et ça crée des cavités arrondies, on dit écalé comme des œufs. On voit qu’en limousin, ils utilisent les deux techniques à la fois en avec des outils en fer et quand c’est très dur, il passe au feu. Donc chronologiquement ça s’enchaîne. Alors maintenant voilà la mine des fouillou qu’on avait vu en photo avec cette personne qui marchait dedans taillée par la mine moderne. Ils ont été gentils, nous ont laissé 20 m du fond de la mine gauloise pour qu’on puisse finir nos fouilles. Et comme on est aussi despéao, on s’encorde et on est allé nettoyer toute la partie cassée de la mine ancienne. Il faut imaginer que ça ça continuait sur 60 m de longueur au moins. Et voilà, en gros plan, vous avez des boisage ici sur toute la hauteur, tous les mètres et en largeur tous les mètres aussi. Donc ça c’est un dessin qui montre ce qu’on a trouvé là. Voilà le bois le plus bas qu’on est mesuré en dendrochronologie hein. La dendrochronologie c’est l’étude des cernes de croissance des armes. C’est des collègues qui font ça. On leur fournit des échantillons. Il est de – 10. Donc jusqu’en – 10 de notre ère, c’est-à-dire on passe déjà on est déjà chez les galop romains, mais c’est les mêmes techniques. Il n’y a pas de céramique romaine, on est toujours dans le milieu gaulois. et les derniers bois donc ils ont été mis à la fin du 1er siècle de notre ère et ensuite c’est abandonné. Il faut savoir qu’il pouvait continuer le filon descend 100 m et plus mais on verra on l’évoquera en conclusion pourquoi est-ce qu’ils abandonnent. Et voyez les bois, ils sont très bien travaillés avec des assemblages tenant morthèse. Alors, on a pu faire des études quantitatives vu la longueur des travaux souterrains, les pendages, combien de bois et tout ça. Voilà le schéma de reconstitution des bois. Je vous ai parlé de ça, c’est le mur, ça c’est le toit. Il faut tenir le toit comme un toit de maison. Et donc les poutres sont en enchassées dans des petits trous dans la paroi et sont assemblés à des bois beaucoup plus épais par tenant morthèz des fois deux avec deux bois et ça tient un palplanchage qui est derrière qui tient la paroi et on s’est aperçu qu’il y avait derrière quand on enlevait les bois des végétaux qui qui faisaient comme du coton là pour bien bourrer derrière la paroie et on sait que les modernes font encore ça puisque on a s’est aperçu que dans les mines du Bournet dans les années 90 eux ils mettent de la paille. Ça les a épaté de voir que les gaulois faisaient déjà ça. C’est eux ils mettent des fougères, ils mettent des mousses. Bon donc voilà, ça donne un schéma comme ça. Les essences de bois, c’est en dominant le être un peu de boulot pour remplacer certaines pièces et le chaîne. Alors toutes les pièces ici importantes sont en chaîne. Et les étés, les transverseaux qu’on appelle des poussards, ça on appelle les poussards, ça c’est les montants. On a calculé qu’on arrive à 8250 pièces de bois travailler. Donc on comprend aussi que sur ces mines, il y avait des forestiers, il y avait des bûcherons qui préparaient les bois et qui les mettaient en place. Donc c’est pas le même mineur qui cavale partout pour faire ça. C’est toute une organisation. C’est ça qu’on appelle de l’industrie. Nous, c’est pas comme leur pailleur qui est tout seul avec sa baté là. Il y a plein de gens impliqués et avec des corps de métier différents. Bon, pour ceux qui seraient intéressés par le bois, on voit comment ils font ces grandes pièces. On avait les Corses au bord. Donc, on datait très très bien avec les Corses. Euh, on appelle ça la l’abattage en le débitage des bois en refant. On coupe en haut, on coupe en bas, on coupe au milieu et euh on a cette pièce et ensuite on fait une morthèse. Et les étés, on prend des bois jeunes qui ont 20 ans, on taille un peu pour mettre dans les accoches ici, on fait un joli tenon qui va entrer dans la dans la coche. Et les planches sont prises dans des grands fus de chaîne et débité en rayon. Voilà, c’est toute la technique du refant. pas de trace de S, on travaille tout à à la hache ou à la herminette ou des outils euh comme ça pour refendre les bois. C’est beaucoup plus solide si vous utilisez du bois de refaire. Alors voilà un autre site, c’est la mine d’or de la fagassière à Château Chervi en Haute Vienne. On voit ici nettoyer toute la partie à ciel ouvert avec ses petits gradins et on arrive dans le resserrement du fond. Alors là, on est à 8 m de profondeur et on a pu fouiller dans 8 m encore mais on n’est pas arrivé au fond. Et au fur et à mesure qu’on descend, on trouve les palplanchages, les poutres. Alors, c’est un autre système parce que le filon est vertical mais c’est toujours le même système assemblage tenon mortz. Et on a eu la chance à 4 m de profondeur de trouver les vestiges d’une plateforme. Donc, on voit un peu comment il travaille. Alors, on va arriver au problème de l’eau. Dans les mines, le plus gros problème, c’est l’inondation parce que l’eau remonte et on peut pas creuser plus basse pas de l’eau. Donc à l’époque, ils ont trouvé des solutions. D’abord, on dit enlever l’eau des mines, ça s’appelle faire de l’exor. D’accord ? Donc tous les structures qui sont reliées à ce sorte de pompage, c’est des travers d’exor. Un traverban, c’est une galerie qui ne suit pas le filon mais qui est perpendiculaire au filon. Et donc là, les bancs sont très riches, plus solides que dans la masse du filon. Donc voilà une des galeries d’exor qu’on a trouvé. Elle fait 40 m de long. On une autre, on voit qu’elle elle va au jour et elle se termine par un canal, celle-là aussi. Et on se demandait comment il faisait en profondeur quand ils sont plus bas que le niveau des galeries. En fait, ils vont pas tout le temps creuser des galeries parce qu’à un moment, ils sont plus bas que le relief environnant. Alors, ils utilisent le système des vises sans fin, dites d’Archimède dont euh des éléments sont connus dans des d’autres mines d’époque romain dans le sud de l’Espagne. Ça c’est un exemple ici, Rio Tinto. Mais avec cette maquette pour une exposition, on peut expliquer comment ça marche. On a trouvé un bassin en haut et on a raté la vis sans fin parce que la société minière a tout cassé sans nous avertir. On était parti, on a été chassé. Quand je suis repassé voir, ils m’ont le le monsieur qui tenait l’appel mécanique m’a dit « Oh, c’est Romain, il descendait par des escaliers en colimaçon pour aller dans les mines. » Voilà, il avait trouvé une vis et elle est partie à la baille et on l’a jamais retrouvé. Donc le principe c’est il y a une ou plusieurs vis avec des bassins intermédiaires. L’eau arrive là et à ce moment-là, ils ont rattrapé le niveau des galeries d’exor et on a trouvé dans ce site euh des différents canaux en bois qui permettent d’arriver du bassin à la galerie d’exor. Donc maintenant, on va passer au traitement. Alors, on a vu la mine, on sait creuser, on sait se sortir l’eau. Et que fait-on du caillou ? du quartz. Et bien entre les fausses ou sur les côtés des très grandes fausses, on a trouvé des vestiges qui montrent qu’on a concassé, qu’on a grillé, qu’on a broyé puis qu’on a concentré à l’eau. À ce moment-là, quand on arrive au broyage, on est un peu comme dans l’alluvionnaire, c’est-à-dire on a du quarce en poudre avec des paillettes d’or dedans. Et il faut faire comme avec les alluvions, il faut concentrer à l’eau dans un petit courant d’eau pour que l’or se piège par densité. Donc c’est reconstitué ici par un dessinateur qui s’appelle Jean Jorè qui est un petit neveu de Jean Jorè pour de vrai. Donc voilà, il était aussi un artiste et on voit qu’on a donc un contrôle de la production parce que les structures sont toutes regroupées entre les fausses. Je dis ça parce qu’il y a un petit vallon derrière la mine où il y a de l’eau dans le ruisseau. Tout le monde m’a dit « Oh, tu trouveras rien parce qu’ils ont fait ça au ruisseau. » Pas du tout. Ils ont fait ça au milieu, ils ont creusé des petites citternes pour amener l’eau là. Et pourquoi ? Parce que plus vous avancez dans le traitement, plus vous approchez de l’or. Et si vous voulez pas le perdre, il y a intérêt à contrôler. Donc ici, ils concassent. Là, ils ont des sortes de moulins va et viens ou des moulins rotatifs. Après, là, entre-temps, ils grillent. On va voir pourquoi. Et cette poudre qu’ils obtiennent par broyage. Ensuite, ils mettent des pots de bêtes. La toison d’or, c’est ça la peau de mouton. Ils mettent des pots de bêtes ou des des végétaux qui piègent dans le fond. Et là, on a trouvé trois canaux comme ça en pente et dans le bassin terminal, ils peuvent récupérer encore l’eau et le concentrer et le repasser. Et ils obtiennent ainsi de la poudre d’or. Elle est pas pure, il y a un peu de déchets dedans. Et ensuite, vous allez voir les creuser, ils font leur petite métallurgie. Alors, on va commencer par concassage, broyage. Donc, dans la période ancienne, ils ont pas encore trouvé le moulin. Donc, ils sont dans des systèmes, on dit meul et viens. C’est la même chose que pour faire du grain en agriculture, sauf que là, c’est le caillou. Donc, mais on s’est aperçu que ces roches là, elles sont pas assez dures. C’est des gna roches qu’ils ont autour d’eux et des galets de rivière. Euh, comment est-ce qu’ils peuvent écraser le quartz avec ça ? La solution, c’est le grillage. Il faut griller la roche, la retire. Et on a trouvé tout le long des chantiers des petits atelier de grillage avec des restes de minerais grillés dedans et des céramiques. Donc si vous grillez le quartz, vous le fragilisez et c’est beaucoup plus facile de le broyer. Donc il savait faire ça déjà au moins au 3e siècle avant. On a ici un petit une petite aire de lavage donc avec le réceptacle final. C’est le principe du sluis hein où on fait passer, c’était pareil en Espagne là, on fait passer dans un tour courant d’eau euh avec des petites tassau pour bloquer ce qui passent au fond. Et là, vous pouvez reprendre à la batée ces zones-là et vous aurez de de l’or concentré. Donc voilà la mine en question de de Croogalé avec les zones d’habitat ici et dans là on a trouvé des creusées et vous voyez qu’au milieu des exploitations, il y a une petite citerne ici. Il y a les zones de lavage là ici aussi et tout un tas de mobiliers pour concasser qu’on a trouvé dans ce genre de de roches qui sont bien usées qui sont des fragments de de fond de roche pour écraser le minerais. Excusez-moi, on arrive à 15h si vous pouvez avancer. Allez, on va avancer. Donc on a fait de l’archéologie expérimentale. Euh voilà tout ce qu’on a trouvé, de quoi concasser, broyer, les air de grillage, puis à partir du 3e siècle des moulins, les zones pour concentrer à l’eau, des petits bas foyers et on a trouvé ici des petits creusés archéologiques et on a fait l’expérimentation. On a recopié tout ça et on a pu produire de l’or métal nous aussi. Donc bon, on va passer vite. On a trouvé une pierre de touche. C’est une roche dure qui permet de tester l’or, c’est-à-dire on fait une trace facilement dessus et en comparant avec des traces connues, on peut voir quelle est la teneur. Les orphèles l’utilisent encore et on a trouvé des aires de des fonds de cabane avec le système qu’on peut reconstituer des constructions. Toutes les céramiques, on voit qu’ils habitent là en famille parce qu’ils ont des pesons de tisserans. Ils sont permanents là. Par contre, dans la période plus récente, on a aussi une maison, mais c’est plutôt la cantine et c’est pas là qu’il vivent parce qu’il y a pas assez de céramique trouvé pour le justifier. C’est des villages dont on a la trace ici en photo aérienne. Bon, je passe. On a fait des calculs sur toutes les fausses avec des teneurs moyennes de 20 g d’or la tonne puisqu’on a des fois beaucoup plus riche que ça et on arrive au moins à 74 tonnes d’or produit sur toute la période 5e à 1er siècle. Donc voilà ce qu’on peut dire sur le limousin. Longue tradition minière, 74 tonnes d’or au moins produit. Euh ce casque d’agrille, il a dû être fait avec cet or en charrante à côté. Il est du 4e siècle avant. Et ici un petit lingot trouvé dans une agglomération gauloise à Saint-Jean. Donc on voit que l’extraction s’arrête à l’époque goromaine parce qu’à cette époque c’est les mines d’or d’Espagne qui prennent le dessus et on voit que sous Auguste, on ne veut pas qu’on produise de l’or partout. Et donc c’est abandonné. Bon, on va aller vite et on termine avec la Dassie. Alors la DACI ici, Roumanie actuelle, c’est la dernière conquête des Romains euh faite par l’empereur Trajan au début du 2e siècle de notre ère. Et là, pendant 2 siècles, en gros du 2e au 3e siècle de notre ère, on exploite cette région très riche en or et en argent qu’on appelle le quadrilatère de l’or. Et il y a un site que j’ai étudié pendant 10 ans qui s’appelle aujourd’hui Rochia Montana. On est dans ce qu’on appelle les monts métallifères. Donc voilà en plan tous les travaux souterrains qu’on a exploré. Tout ce qui est vert, c’est moderne. Ça va du 16e siècle à l’époque moderne. Et là, on est que dans de la mine souterraine. Tout ce qui est en rouge, nous l’avons fouillé. et nous avons trouvé des systèmes de remonté d’eau encore plus sophistiqué que la vis d’Archimès. Là, c’est les ce qu’on appelle les roues élévatoires à OG qu’on va voir. Euh donc, on était pas les seuls à fouiller. Là, c’était aussi des fouilles préventives puisque une société canadienne devait reprendre partout des grandes carrières et tout détruire. Finalement, ils sont pas arrivés. Et le ils ont dû abandonner la mine parce qu’il y a eu beaucoup de gens qui ont refusé. Et donc on avait beaucoup de collègues collègues roumains qui étudiaient tout ce qui était en surface parce que ça c’est un complexe minier énorme et il y a des temple, on voit un hôtel vautif ici, il y a des constructions sur Hippocoste typique du chauffage des Romains. Il y a des grandes nécropoles. Voilà, une grande tombe ici. Et au 19e siècle, on a trouvé des tablettes en bois ciré du texte gravé en latin cursif. Et cet exemple-là, c’est une tablette qui donne montre un contrat de travail passé entre un propriétaire d’une mine et il passe par une sorte de notaire pour faire le contrat. Donc on voit que ce sont pas des esclaves qui travaillent dans les mines, sont des travailleurs qui sont payés et qui ont des contrats. Alors maintenant, on peut voir des travaux. Voilà tous les complexes qu’on a étudié sur 100 m de profondeur. Voilà un exemple de des genres de travaux. On voit ici des une galerie dans l’état de comblement dans lequel on la retrouve parce que les modernes et ben ils se sont servis des vieux travaux romains pour mettre leurs poubelles, leurs propres déchets. Nous on fouille, on nettoie tout ça et voilà des galeries qui vont vers le jour avec des marches. Les ceux qui descendent sans charge, ils descendent là. Ceux qui montent avec des hôtes chargées, ils passent au milieu. Plein de de galeries avec des marches, des puits là qui descendent en gradin, des grands ensemble et même des chambres sur piliers. On voit une chose, c’est que toutes les sections des travaux, même dans les chambres, sont trapées al ici d’une découverte majeur. C’est une galerie de recherche donc qui fait 70 m de longueur sur une pente de 30 m, il y a 125 marches, 25 niches à lampe. Là, ils éclairent avec les lampes typiques romaines. Ça c’est à la découverte et ça une fois qu’on l’a nettoyé. Et vous l’avez ici reconstitué en 3D. Alors, c’est tout ça. Non, part de là. et on s’arrête sur rien. En fait, c’est sûrement l’ouverture d’une nouvelle concession minière, mais les barbares ont attaqué, tout le monde est parti et on n pas continué la mine. Voyez un peu ce que ça donne. Voilà, c’est un travail comme on dit de romain et ça va bientôt s’arrêter. Voilà. Et on arrive à un frantail. Voilà. Et on a trouvé des lampes promaines à l’entrée et dans des niches à lampes. Non, attends, on va passer là. Voilà. Alors, sur l’éclairage donc ils ont ils utilisent les mêmes types de lampes euh que dans les maisons romaines. Ici, on a une lampe de mineur qui a été abandonnée. Il y a encore la mèche dedans. Une inscription de du propriétaire, il s’appelait Ustus. et aussi on éclaire avec des torches qui étaient rassemblées et on en a trouvé plusieurs et il les niche à lampe qui encore les traces de suit et même dans cette grande galerie qu’on a trouvé on s’est aperçu que leurs petites lampes là qui sont d’un atelier par pas toutes mais la plupart de production de fortice il il mettait un paquet d’argile dans la niche à lampe et il calait la lampe dessus pour pas qu’elle tombe. On a aussi le système pour aller d’un étage à l’autre. Tout ça, on l’a trouvé en place dans les déblé. Des échelles entières comme ici on dit monoxy parce qu’elles sont taillées dans un seul arbre avec des encoches 4,50 de long cell et d’autres trouvés ailleurs et même une sorte de brancard qui sert à porter des charges lourdes. On a trouvé beaucoup de boisages aussi conservés en place. C’est un autre système que les gauloaulois assemblés comme on voit ici avec parfois des la partie toit des grandes chambres avec des poutres en l’air et tout cet assemblage et on a retrouvé des galeries inférieures avec encore tous les bois en place. Pareil d’endrochronologie sur les bois pour dater. On s’est aperçu aussi qu’ils sont loin du jour. C’est un ensemble complexe, énorme. Il y a beaucoup de propriétaires de mines, beaucoup de centaines de gens qui travaillent là-dedans. Comment est-ce qu’ils savent s’ils doivent encore continuer à avancer ? Et bien, ils font des prélèvements calibrés et ils traitent directement dans la mine des petites quantités. On a retrouvé le bout d’une batée et un mortier en pierre comme c’est montré là. Alors, on finit là sur le drainage par les roues élévatoires AOG. Donc AOG, c’est les OG, c’est la partie extérieure. Donc c’est des découvertes pour l’Espagne et le Portugal qu’on connaît depuis 19 2021 à Rio Tinto dans le sud de l’Espagne. Et là, ils ont trouvé des ensembles de chambres. En fait, le principe c’est pareil, on remonte l’eau jusqu’à un niveau d’une galerie d’exort qui peut sortir librement au jour. Et c’est pas l’écureuil qui est dans la roue là, il y a des axes qui sortent en bois et ça fait une sorte d’échelle courbe et quelqu’un se retient à un axe et fait rouler la roue. Alors voilà ce que ça donne. Une chambre. Alors voilà dans quel état on l’a trouvé. On est encore de fouille. Ça c’est les poutres des boisages qu’on a montré. Et on voit ici qu’il y a un bassin plus profond. Et il y a de quoi poser un axe ici avec une poutre à côté. Et on s’est aperçu qu’il y a pas de galerie d’exort dans la partie sud, mais dans la partie nord, on en a trouvé à trois endroits. Donc voilà le bassin en question. La roue, elle est cassée en place. Euh, elle est là des morceaux de la roue. Voilà la reconstitution, l’axe qui est trou au musée. On peut reconstituer donc des chambres comme ça avec le boisage qui tient le haut. La personne qui envoie l’eau, l’eau arrive d’une galerie dans le bassin et est remontée par la roue et l’eau va dans les og qui sont sur les côtés jusqu’à un canal qui l’envoie l’étage plus haut. Voilà, on a trouvé un système où on a au moins quatre chambres comme ça qui est en cours de fouille. Et on a trouvé aussi des galeries qui se protègent des jets d’eau de la roue comme ici qui sont du même système que ce qu’on connaît en Espagne. Et pour en termine, il reste trois images. Dans cette mine qui s’appelle Catalina Monouéis, c’est là qu’on a fini de travailler en 2012. On a retrouvé tout un ensemble de roues ici et il y a un autre ensemble ici à trouver. Voilà les galeries qui vont vers le jour et les canaux qui sont associés aux roues. Et les roues bah, elles sont cassées plus ou moins en place. Voilà les canaux sur les côtés et voilà l’axe inférieur ici. Et donc c’est la dernière. On voit que l’eau circule par là et par là. Donc en conclusion, on voit une grande qualité de travaux miniers tant gaulois que romain avec des équipements en bois, des système de drainage. Donc une organisation spatiale qui traduit une activité encadrée et concertée et finalement de bons espaces de travail. Ce sont des solutions d’ingénieur qui encadrent toute cette activité et on fait le constat que les réseaux souterrains sont bien conservés tiennent depuis l’antiquité. pas de danger et donc on a pu montrer un peu les conditions de vie de de similaires. Merci de votre attention. [Applaudissements]