Précipité de la Pourpre de Cassius. Comment confirmer la présence d’or dans une roche ?

⚠ AVERTISSEMENT :

- Certaines méthodes énoncées dans cet article requièrent des produits chimiques dangereux et corrosifs, et impliquent des réactions chimiques qui dégagent des vapeurs toxiques pouvant entrainer de graves problèmes de santé, voire la mort.

- Surtout ne les reproduisez pas chez vous ! Cet article est à titre informatif, et vous ne devez pas mettre en pratique les méthodes énoncées.

- Nous déclinons toutes responsabilité si vous les mettez en pratique et qu’il vous arrive des désagréments. A vos risques et péril.

Bonjour les amis, j’espère que vous allez bien et que vous avez la forme et la santé !

Je souhaite vous remercier pour votre fidélité, pour vos nombreux messages, mails, et pour votre bienveillance.

Dans cet article, je vais vous présenter une méthode ancienne, mais efficace, qui permet de confirmer la présence d’or dans une roche aurifère.

Plus précisément, il existe un test fiable de réaction chimique qui était autrefois utilisé par les scientifiques et les géologues, nommé méthode du précipité de la Pourpre de Cassius.

Ce test est suffisamment sensible pour révéler la présence d’or dans une solution aqueuse si celle-ci est aurifère, dans le cadre d’études géochimiques.

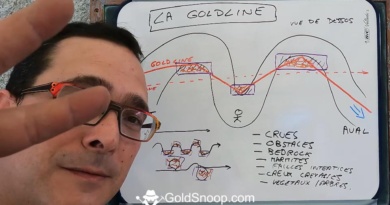

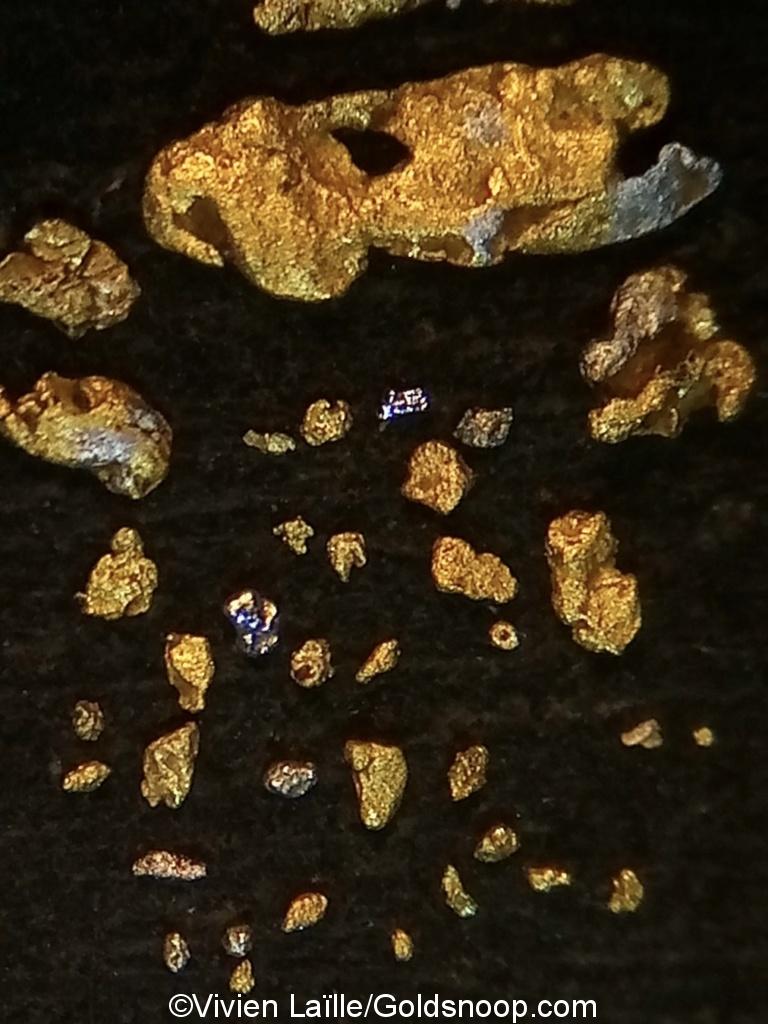

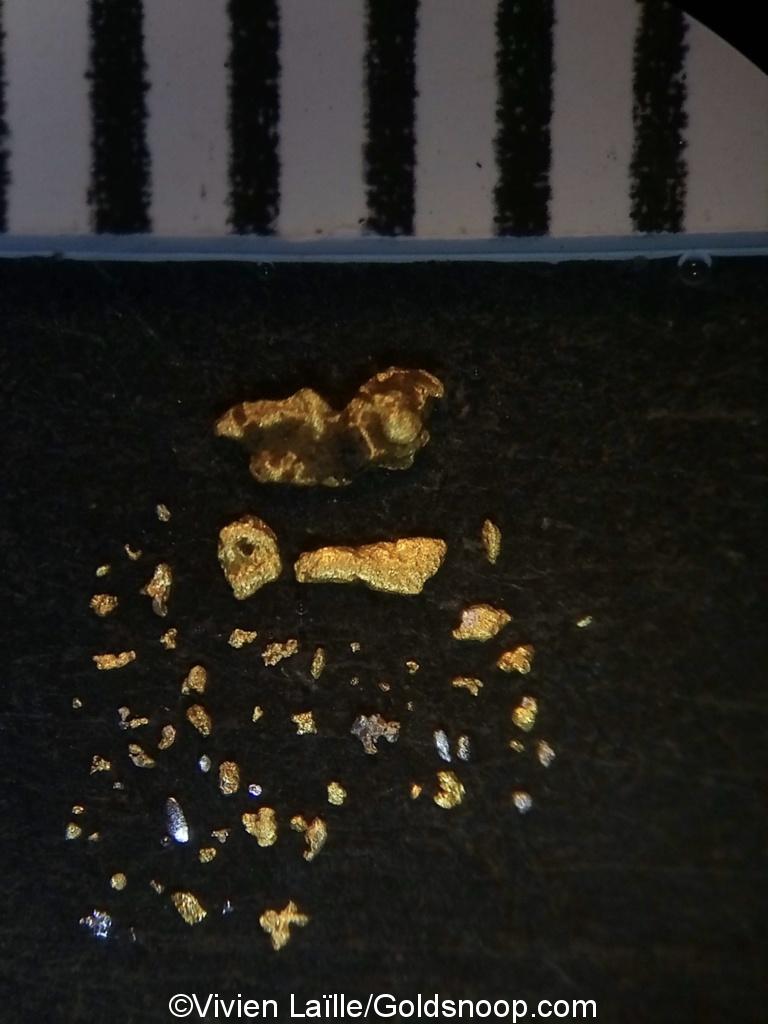

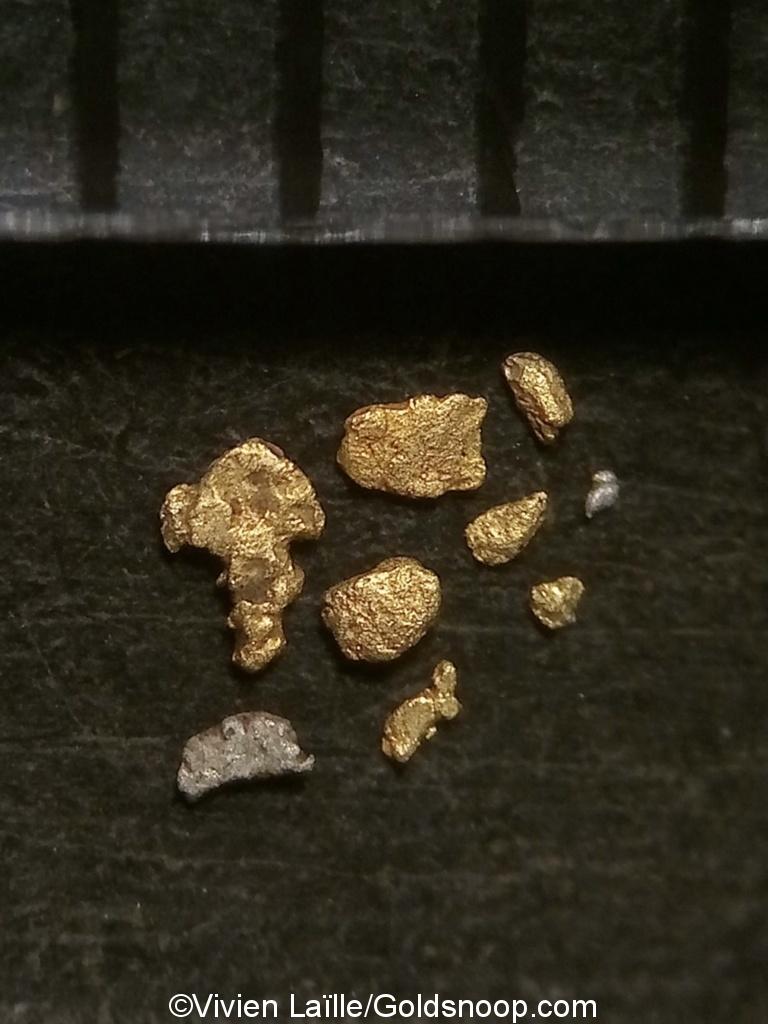

Le but étant d’identifier les roches aurifères potentielles situées en amont, sources et origines des grains et des paillettes d’or visibles au fond du pan ou de la rampe, découverts dans les sables noirs des rivières des vallées en aval.

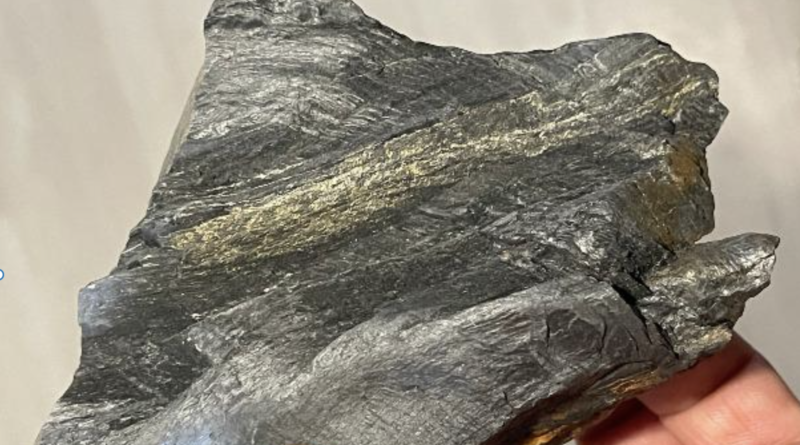

Dans certains cas, l’or présent dans les gisements métallifères sulfurés est disséminé, réparti de manière invisible, sous la forme de nanoparticules ou au niveau moléculaire, atomique.

En effet, de l’or peut être présent dans certaines roches aurifères, mais avec des concentrations de 0.1 gramme à 20 grammes par tonne de minerai.

Il faut donc trouver un moyen fiable et peu onéreux pour détecter l’or et identifier les gisements aurifères primaires, dans le cadre de recherches et de prospections aurifères.

Tout d’abord, je vais vous présenter, en guise d’introduction, un rapport d’analyse très intéressant parce qu’il explique comment le test de la Pourpre de Cassius permet concrètement de déceler la présence d’or dans des minerais sulfurés.

Dans une seconde partie, je vais vous raconter l’histoire de la Pourpre de Cassius, qui à la base est une technique pour produire des verres en verrerie d’art, de la porcelaine pour les céramistes, notamment pour la production de pigments de couleur pourpre.

Introduction

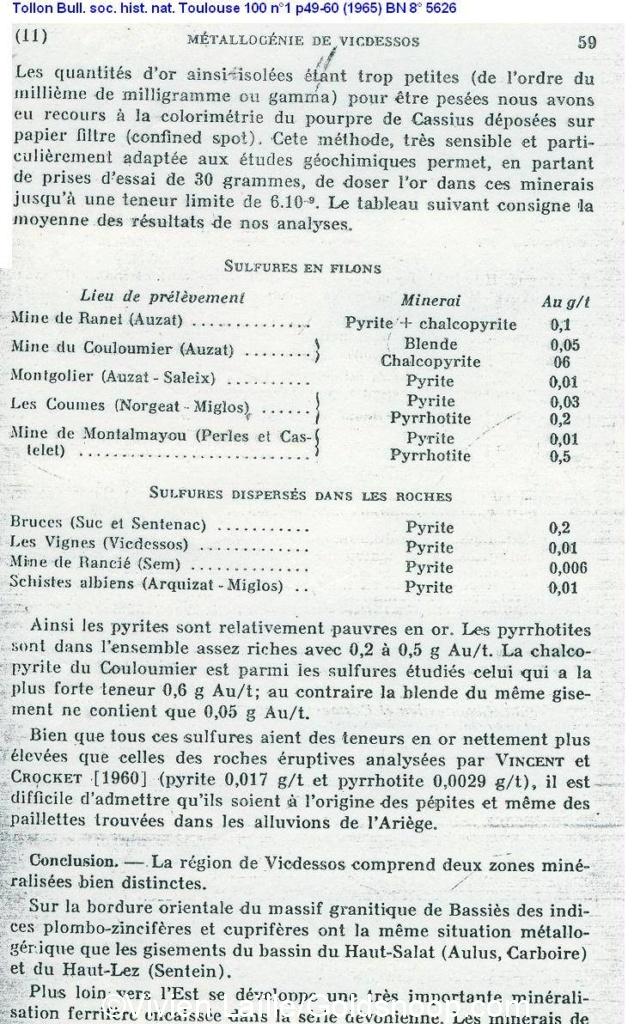

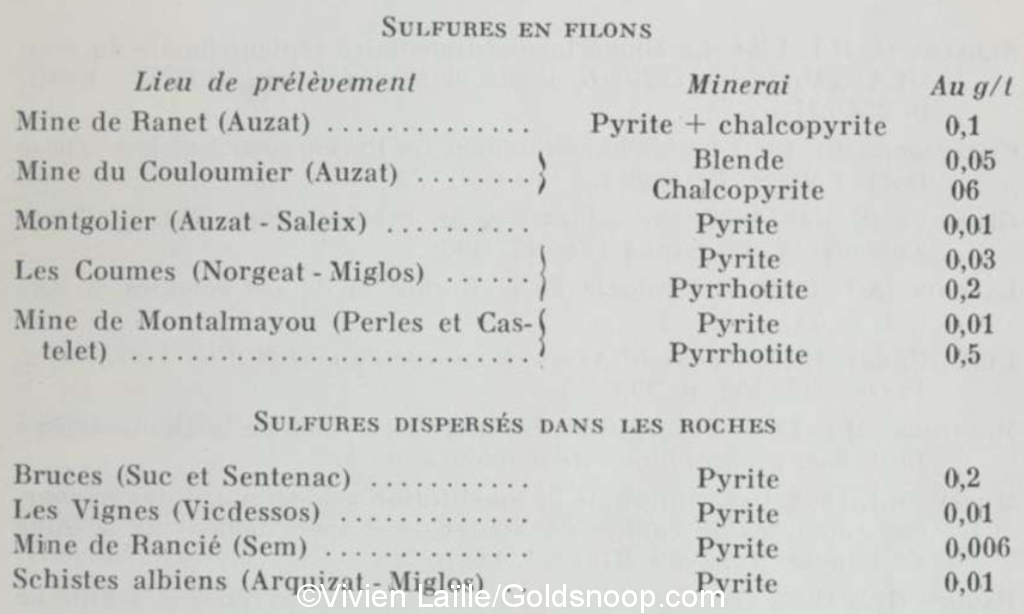

Pour comprendre de quoi il est question, je vous présente ci-dessous un extrait de texte d’une analyse géochimique effectué avec la technique du précipité de la Pourpre de Cassius.

Il a été réalisé à partir de roches composées de sulfures métallifères, des minerais riches en sulfures de fer, sulfures de plomb, sulfures de zinc.

Plus précisément de la pyrite, chalcopyrite, blende, pyrrhotite, galène argentifère…

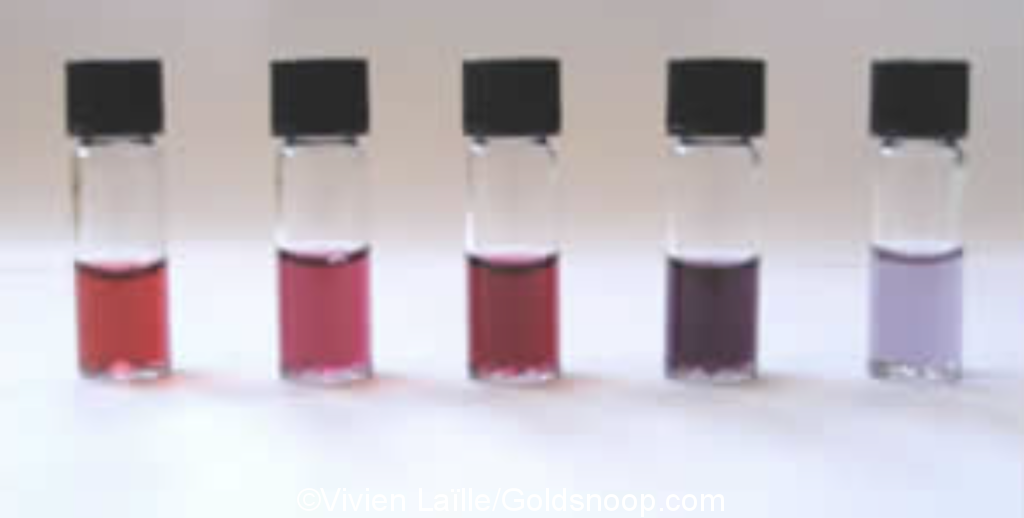

C’est la colorimétrie du précipité du Pourpre de Cassius qui indique la concentration en or. Je développerai plus en détail la méthodologie complète plus bas dans cet article.

Le texte ci-dessous a sucité mon intérêt :

Voici le document en entier, rédigé en 1965 par Françis TOLLON, intitulé SUR LA MÉTALLOGÉNIE DE LA RÉGION DE VICDESSOS (ARIÈGE) – Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse, à partir duquel l’extrait ci-dessus a été tiré :

Histoire de la Pourpre de Cassius : invention de la verrerie d’art et de la porcelaine

L’or colloidal

L’or colloïdal est une suspension de nanoparticules d’or dans un milieu fluide qui peut être l’eau, un solvant organique ou un gel.

Selon la taille et la concentration des particules en suspension, sa couleur varie du rouge vif (pour des particules de moins de 100 nanomètres), au jaunâtre (pour les particules les plus grosses)1,2,3.

Connu depuis une époque reculée, l’or colloïdal fut à l’origine utilisé pour colorer le verre et la porcelaine. L’étude scientifique de ce mélange homogène ne débuta qu’avec les travaux de Michael Faraday dans les années 18504,5.

En raison de leurs propriétés optiques, électroniques et de reconnaissance moléculaire uniques, les nanoparticules d’or font l’objet de recherches approfondies, avec de multiples domaines d’applications comme la microscopie électronique, l’électronique, les nanotechnologies6,7, la science des matériaux et la nanomédecine8.

Andreas Cassius

Andreas Cassius, né à Schleswig en 1605 et mort à Hambourg en 1673, est un médecin et chimiste allemand. Il ne doit pas être confondu avec son fils Andreas Cassius (1645 – vers 1700), qui fut également médecin et chimiste.

Il fait ses études de médecine à Leyde où il obtient son diplôme en 1632. Il exerce par la suite en qualité de médecin du duc de Holstein et du prince-évêque de Lübeck1.

Son nom a été donné à la pourpre de Cassius, un pigment minéral obtenu par réduction du chlorure aurique par le chlorure stanneux. C’est son fils homonyme, dit « de Hambourg »N 1 qui, en 1685, publie le procédé mis au point par son père (douze ans après la mort de ce dernier et sans le citer), dans un ouvrage en latin2 dont le titre extrêmement long est souvent abrégé en « De Auro » (l’Or)N 2.

Bien que le précipité pourpre porte le nom d’Andreas Cassius père, Johann Rudolf Glauber en signale, dès 1659, une autre méthode de préparation3, et il est déjà utilisé dans une usine de Potsdam en 16791.

Ce « précipité d’or » fut exporté en Chine vers 1720, où il permit la réalisation des porcelaines dites de la « famille rose », sous la dynastie Qing.

Andreas Cassius est aussi à l’origine de la fabrication de l’essence de bézoard.

Les propriétés et les applications des nanoparticules d’or colloïdal dépendent de leur forme. Par exemple les particules en bâtonnets ont un pic d’absorption lumineuse à la fois transverse et longitudinal, et cette anisotropie conditionne leur propre cohésion9.

L’or colloïdal est connu et utilisé depuis l’antiquité romaine pour préparer les verres rubis couleur de sang Hematinum, d’après la lecture de Pline l’Ancien. Au xviiie siècle, plusieurs chimistes s’intéressent à un procédé de fabrication par réaction de l’or avec l’étain, qui aboutit à un pigment de couleur pourpre. Ce dernier, mis en suspension aqueuse, permet d’obtenir une variété d’or colloïdal.

Bien que cette préparation porte le nom d’Andreas Cassius (1605–1673)11, la préparation était déjà connue 25 ans auparavant et décrite par les chimistes allemands Johann Rudolf Glauber (1604–1670)12 et Johann Kunckel (1630–1703)13. Cette « pourpre de Cassius » était d’ailleurs déjà utilisée dans une usine de Potsdam en 167914. La préparation consistait à plonger une lame d’étain dans une solution contenant de l’or. On décompose le chlorure d’or par le protochlorure et le dichlorure d’étain. Le dépôt pourpre qu’on obtenait était lavé à l’eau distillée et séché avec soin. On retrouve le pourpre de Cassius à la manufacture royale de Sèvres, au début du xviiie siècle avec l’orfèvre Antoine Salomon Taunay.

La « pourpre de Cassius » se dissout dans le verre fondu ou le cristal, qu’elle colore en rosé ou en rouge rubis foncé (« rubis de Kunkel »). Elle était aussi employée pour la porcelaine, notamment la réalisation des porcelaines dites de la « famille rose », sous la dynastie Qing.

L’or colloïdal fut étudié par Richard Adolf Zsigmondy qui obtint le prix Nobel de chimie en 1925 pour ses travaux sur les colloïdes.

Les solutions d’or colloïdal sont principalement préparées par réduction de sels d’or, typiquement l’acide chloraurique (HAuCl4). Après dissolution du sel d’or, la solution est agitée vigoureusement et l’agent réducteur est ajouté, réduisant les ions Au3+ en atomes d’or neutres. Au cours de la réaction de plus en plus d’atomes d’or sont produits, la solution devient sursaturée et les atomes d’or commencent à précipiter sous la forme de particules sub-nanométriques. Les atomes d’or en solution s’agrègent autour de ces particules, et si la solution est bien agitée on peut obtenir une taille de particule homogène. Afin d’éviter que les particules s’agrègent entre elles, des agents stabilisant peuvent être ajoutés.

La Pourpre de Cassius

Des minerais métallifères sulfurés potentiellement aurifères ? (pyrite, blende, galène, chalcopyrite, pyrrhotite)

Comme j’ai pu avoir l’occasion de vous expliquer dans mes précédents articles, il existe une quinzaine de types et de modèles de gisements aurifères dans la Nature.

Pour rappel, voici les articles qui étayent ce sujet :

La recette de l’Eau Régale (Aqua Regia)

La recette du chlorure stanneux

ÉTUDE GÉOCHIMIQUE ED LO’ R.

L’orpaillage dans les vallées du Vicdessos a été très sporadique au cours des siècles. Les nombreux essais à la battée que nous avons effectués en différents points des berges ne nous ont donné aucune paillette d’or. Nous nous sommes alors tournés vers la géo- chimie de ce métal dans les minerais sulfurés cités plus haut : pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, blende et des échantillons de pyrite et de pyrrhotite de la mine de Montalmayou, commune de Perles (Vallée de l’Ariège).

Les faibles teneurs en or de ces minerais nous ont obligé à faire une préconcentration du métal précieux par voie chimique. Nous avons adopté le procédé de Robert DE LUCE [1910] qui permet d’extraire l’or des minerais sulfurés sous forme d’une petite éponge.

Les quantités d’or ainsi isolées étant trop petites (de l’ordre du

millième de milligramme ou gamma) pour être pesées nous avons

eu recours à la colorimétrie du pourpre de Cassius déposées sur

papier filtre (confined spot). Cete méthode, très sensible et parti- culièrement adaptée aux études

géochimiques permet, en partant de prises d’essai de 30 grammes, de doser l’or dans ces minerais

jusqu’à une teneur limite de 6 . 1 0 . Le tableau suivant consigne la moyenne des résultats de nos analyses.

Ainsi les pyrites sont relativement pauvres en or. Les pyrrhotites sont dans l’ensemble assez riches avec 0,2 à 0,5 g Au/t. La chalco- pyrite du Couloumier est parmi les sulfures étudiés celui qui a la plus forte teneur 0,6 g Au/t; au contraire la blende du même gise- ment ne contient que 0,05 g Au/t.

Bien que tous ces sulfures aient des teneurs en or nettement plus

élevées que celles des roches éruptives analysées par VInCENT et

CROCKET [1960] (pyrite 0,017 g/t et pyrrhotite 0,0029 g/t), il est difficile d’admettre qu’ils soient à l’origine des pépites et même des paillettes trouvées dans les alluvions de l’Ariège.

Une solution aqueuse aurifère réagit avec le chlorure stanneux (chlorure d’étain) et forme un précipité d’or de couleur pourpre se forme suivant la réaction :

2 AuCI,H + 3 CI,Sn → 2 HCI + 3 Cl,Sn + 2 Au

Cette réaction est très sensible et permet de détecter la présence d’or en solution aqueuse, même avec des dosages infimes.

Ce test de réaction chimique est très sensible et il est particulièrement adaptée aux études géochimiques.

Par exemple cette méthode permet, en partant de prises d’essai de 30 grammes de roches, de doser l’or dans ces minerais jusqu’à une teneur limite de 6.10−9 (0,000 000 001 / milliardième / nano).

Conclusion